1er mars 1789 à Champaissant : Rédaction du cahier de Doléances.

De tous les cahiers de doléances des campagnes mamertines un seul se distingue du lot, les autres portant essentiellement sur des points particuliers qui furent facilement intégrés au cahier du bailliage essentiellement basé sur celui de la ville de Mamers, il s’agit du cahier très volumineux de la petite paroisse de Champaissant. Selon Gabriel

Fleury, ce cahier aurait fortement inspiré, pour ne  pas dire plus, celui de la paroisse proche de Nogent-le-Bernard : « […] , les seules variantes que l’on peut relever entre ces deux cahiers reposent sur les premières lignes de l’en-tête, sur l’insertion de quelques titres pour couper le texte, [...] »[1]

pas dire plus, celui de la paroisse proche de Nogent-le-Bernard : « […] , les seules variantes que l’on peut relever entre ces deux cahiers reposent sur les premières lignes de l’en-tête, sur l’insertion de quelques titres pour couper le texte, [...] »[1]

Le dimanche 1er mars 1789, les habitants de cette paroisse se réunissaient en assemblée générale sous le « balet [2]» de l’église paroissiale afin de rédiger leurs doléances et de désigner les deux représentants pour porter ce cahier à l’assemblée secondaire de Mamers qui devait avoir lieu le dimanche suivant.

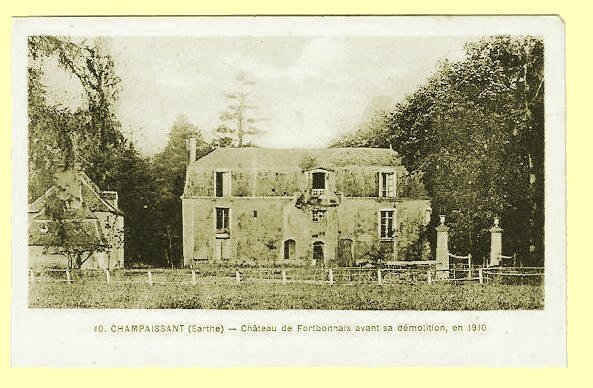

Le cahier de Champaissant se penchait d’une façon précise et informée sur l’administration des finances en France. En fait, il est plus que probable que le principal « inspirateur » du cahier de Champaissant ne fut personne d’autre que l’économiste Véron de Forbonnais qui vivait alors dans son château de Forbonnais situé dans cette petite paroisse très proche de Saint-Cosme-en-Vairais[3]. D’ailleurs ce dernier avait été désigné comme député de la paroisse pour assister à l’assemblée de bailliage et y porter le cahier avec Charles-Jean-Baptiste Chartrain, marchand fabricant de toile. Mais Véron se fit remplacer par Louis Poussin, bordager propriétaire à Champaissant, au prétexte qu’il était indisposé. La véritable raison est à rechercher dans le fait que plusieurs cahiers des campagnes mamertines précisaient que les députés du Tiers-Etat ne devaient pas être choisis parmi la noblesse ou le clergé, voire de gens vivant noblement, or Véron de Forbonnais appartenait à la noblesse. Passages probablement inspirés par la bourgeoisie de la ville de Mamers, en effet dans une lettre de Pélisson de Gennes, bailli de Mamers, adressée au garde des sceaux, il apparaissait clairement que dans le bailliage de Mamers on ( Pélisson lui-même ) chercha à empêcher que des nobles fussent élus députés du Tiers-État, Gabriel Fleury cite cette lettre aux pages 64 et 65 du premier tome de son ouvrage[4] :

J’ai l’honneur de vous envoyer ci-joint le procès-verbal de l’assemblée secondaire de ce baillage, que j’ai tenue le neuf de ce mois[5] , je désire que vous le trouviez tel que vous le désirez, n’ayant rien de plus à cœur que de suivre exactement les ordres de votre grandeur. Cette assemblée a été on ne peut plus tranquille et concordante, d’après les précautions que j’avais prises d’engager quelques seigneurs de paroisses qui s’étaient fait nommer pour représentants du tiers, de ne se point présenter et d’en faire nommer d’autres en leur lieu et place. J’ai été obligé de recourir à cette précaution, pour empêcher les projets violents que la majeure partie des représentants des paroisses étaient décidés d’employer contr’eux. J’ose espérer, Monseigneur, que vous ne blâmerez pas cette précautions.

Je suis, avec le plus profonds respect, Monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur,

Pélisson de Gennes, bailli du Sonnois,

lieutenant-général au baillage royal. »

De nombreux éléments de ce cahiers semblaient très inspirés par l’économiste Véron, la précision des argumentations développées, le style assez alambiqué des premières pages mais aussi un certain soucis de balance et de modération de ce cahier. Ainsi , il n’y était pas évoqué la suppression totale des privilèges de la noblesse et du clergé mais seulement dans une certaine mesure : « Les supplians accoutumés à respecter une hiérarchie dont ils ont toujours éprouvé la bienfaisance, et qui recevaient un puissant secours de la résidence des propriétaires dans leurs terres, se bornent à demander que la quotité de tout privilège soit fixée à une valeur numéraire quelconque, qui ne puisse être excédée et ce à l’égard des deux premiers ordres seulement. », alors que les paragraphes suivant dénonçaient vertement les privilèges accordés aux maître de poste aux chevaux. Dans le même ordre d’idée si le cahier dénonçait le poids de la Gabelle, comme une grande majorité des cahiers, il n’en demandait pas son abrogation immédiate avec une argumentation qui laisse deviner l’intervention de Véron : « […] que le remploi d’un revenu aussi considérable semble devoir être prorogé à des temps plus heureux et à mesure que la liquidation de la dette laissera les fonds libres, il paraît que ce doit être son véritable emploi et que moins il y aura de déplacement en ce moment, plus y aura de confiance.[...] »

Cependant, l’attaque contre la prise en charge de la confection des routes sur les fonds publics pour ne la faire peser que sur les utilisateurs ( mise en place de péages !!! ) nous semble contradictoire avec les idées des économistes qui militaient pour le développement du libre commerce. Il est vrai que le même paragraphe ne remettait pas en cause la nécessité de l’amélioration du réseau routier mais conseillait au roi de s’inspirer des solutions adoptées à l’étranger pour décharger les campagnes, ce qui semblait bien de la patte d’un économiste même si les solutions étrangères n’étaient pas explicitées.

Le cahier, comme presque tous ceux de l’est de la province, dénonçait le droit de franc-fief dans une argumentation fort convaincante qui tentait de montrer que ce droit était non seulement néfaste aux intérêts des roturiers mais aussi à ceux des seigneurs, argumentation qui laissait deviner l’intervention d’un « spécialiste » en terme économique. Par la suite étaient dénoncés les abus liés à la perception des droits domaniaux par le système de la ferme dans des termes pathétiques propres à émouvoir, puis dans un paragraphe un peu confus, pour un lecteur contemporain, la pratique de la fin du XVIII° siècle de renouveler la confection des terriers, mouvement que d’aucuns ont qualifié de réaction nobiliaire.

Le passage le plus novateur sans doute était celui concernant les réformes à apporter aux impositions et notamment à celle du vingtième et de la taille, « les supplians » ne réclamaient ni plus ni moins qu’une imposition progressive et de plus une répartition discutée et débattue en commun et adoptée à la majorité dans chaque communauté[6].

En ce qui concernait le marché des subsistances, et notamment celui des grains et du pain, si le cahier se montrait opposé à l’imposition d’un prix fixe en cas de disette ( ce qui sous la révolution débouchera sur la revendication d’un maximum des prix, voir sur ce site les articles : http://www.nogentrev.fr/archives/2015/12/14/33067368.html et http://www.nogentrev.fr/archives/2015/12/14/33067658.html) ce qui correspondait bien au positionnement des « économistes » par contre il était favorable à des moyens de « contraintes » pour approvisionner les marchés : «[…dans les communautés où il se commettrait « des avanies populaires »...] il semble que les officiers municipaux pourraient être autorisés à leur imposer la condition d’exposer à chaque marché une quantité certaine de bons grains proportionnés à leurs facultés, sans qu’ils fussent tenus cependant de les vendre autrement qu’à prix défendu.[...] ». De même qu’il préconisait des mesures interventionnistes pour soutenir l’élevage des bovins :« [...] Le remède cependant ne serait ni long ni onéreux pour régénérer l’espèce qui manque aux besoins, car c’est là le véritable mal. Il suffirait pendant deux ans, depuis le 1er mai jusqu’au 1er août, de défendre de tuer les veaux, on verrait la viande baisser à son ancien prix, l’engrais des bœufs reprendre son activité avec son profit. [...] «

Des demandes de réformes étaient également humblement demandées dans le domaine des redevances dues à des établissements religieux et dans l’organisation de la justice. Sur ce dernier point, le cahier protestait contre le fait que le bailliage de Mamers était rattaché à la Sénéchaussée de la Flèche.

Cahier Des Doléances et observations que prennent la liberté de présenter au Roi, notre sire, les Gens du Tiers-État de la paroisse de Champaissant, du ressort du baillage secondaire de Mamers, au pays et comté du Maine[7].

Sire,

Nous commençons par présenter à votre Majesté nos très-humbles et très respectueuses actions de grâces de la bonté paternelle avec laquelle elle veut bien rouvrir la communication directe et si désirée entre ses peuples fidelles et leur roi pour entendre par lui-même et leurs vœux et leurs doléances sur les griefs qu’ils ont essuyés contre sa volonté. Et après l’avoir supplié d’agréer l’expression de leur amour pour sa personne sacrée et son auguste famille, ils n’ont rien de plus pressé dans leur cœur que d’assurer Sa Majesté du désir ardent, dont ils sont pénétrés, de sacrifier leurs biens et leurs vies pour son service et pour celui de la patrie qui sont ou doivent être une seule et même chose.

La justice et la popularité de Sa Majesté se sont manifestées envers ses sujets du Tiers-État en fixant une proportion plus équitable entre les représentants des trois ordres, à raison du nombre et des charges des individus. Mais par une fatalité malheureuse, ces mêmes sujets du tiers ordres se trouvent privés dans la convocation actuelle du bénéfice de cette égalité, car les individus du premier et du second ordre étant tous appellés à l’assemblée générale du pays et du comté du Maine, ils s’y trouveront peut-être au nombre de quinze à dix-huit cents. Par conséquent tous perdront l’avantage d’une communication amiable et uniforme, tant sur les intérêts communs, que sur l’élection des députés de chaque ordre, car elle est impraticable dans la présente convocation, où la voix du Tiers serait étouffée au lieu d’être égale à celle des deux ordres.

L’humanité religieuse du Clergé et l’élévation d’âme de la Noblesse inspirent trop de confiance aux supplians, pour n’être pas persuadés de l’avantage d’une délibération égale et commune sur des intérêts communs et de l’honneur qui rejaillirait sur chacun des députés des trois ordres, si, élus par la voix publique qui est celle de Dieu, ils paraissaient plutôt les mandataires d’une même famille, que les fondés de procuration de trois souches en litige. La communication inestimable des lumières, le bien social des rapprochements opérés par la conviction, représenteraient bien plus fidellement le vœu national aux pieds de Votre Majesté.

Les supplians pénétrés d’un sentiment habituel et profond de respect, de déférence et même de reconnaissance envers les deux premiers ordres de l’État et bien éloignés de leur envier de justes prééminences, des distinctions antiques et dont la justice se renouvelle sans cesse, ne réclameront même pas contre quelques privilèges fiscaux, en tant qu’ils tiennent à l’ordre ancien du royaume et qu’ils seront circonscrits dans des bornes claires, positives et concordantes avec le salut public, ainsi qu’ils l’entendent sûrement eux-mêmes. Ainsi ils estiment que n’ayant point d’intérêts isolés, il serait utile à tous en général et en particulier, de régler qu’à l’avenir les délibérations seront prises en commun, entre les trois ordres, que les convocations seront réglées par les États Généraux subséquents de manière que les cahiers puissent être rédigés en commun et les élections faites pour les Trois ordres par un scrutin général, afin que la représentation appartenant également à la confiance de tous, elle soit véritablement nationale et dirigée par un esprit commun qui soit le bonheur de tous.

L’objet principal de la présente tenue des États Généraux paraissant être l’acquittement d’une dette immense malgré une charge excessive d’impositions de toute nature, et le rétablissement du crédit public par la reconnaissance de la dette de la couronne, les supplians estiment que la solidité des déterminations sur ces deux objets et l’efficacité des mesures pour l’avenir, ainsi que l’encouragement des contribuables, consistent principalement et préalablement dans une loi de l’État qui concentrerait dans les États Généraux seuls, la sanction des impôts et des emprunts pour des termes fixes et à des époques peu reculées, conformément aux anciens principes de cette monarchie.

Que la conséquence nécessaire de cette première loi réintégrée consisterait dans une autre loi de l’État pour fixer le retour périodique et constitutionnel des États Généraux à une époque fixe et même annuelle.

Que la dépense de cette assemblée devant être médiocre pour une grande nation, en proportion de l’honneur attaché à la députation et de l’esprit public qui doit animer tous les citoyens, les frais ne peuvent être mis en comparaison avec le danger évident de toute commission intermédiaire d’une part, et de l’autre avec les inconvénients qu’éprouverait la propriété nationale de tout relâchement ou de toute erreur dans l’application des fonds destinés à l’acquittement des dettes.

Mais comme la reconnaissance de la dette et les arrangements nécessaires pour y parvenir peuvent entraîner des délais nécessaires, quoique peu compatibles avec l’urgence des circonstances, les supplians estiment qu’il devrait être fourni à Sa Majesté, à titre de don gratuit, un secours présent et prompt, mais limité à un terme court et préfixe jusqu’à ce que l’on puisse compter sur la rentrée des assiettes et perception qui seront adoptés.

Les supplians n’oseront prendre sur eux de proposer quelles sont les parties d’impositions susceptibles d’être augmentées, mais ils prennent la liberté d’observer à Sa Majesté que la taille et ses accessoires sont montés rapidement à un taux qui ne permet plus d’augmentation, soit que l’on considère ces impôts dans leur rapport avec le prix des denrées de première nécessité, soit qu’on les considère dans leur rapport avec le prix des fermages. C’est assez que l’espérance d’en voir diminuer le montant leur ait été ôtée par la fixation absolue de la partie des accessoires qui concernait des dépenses passagères et momentanées. Mais le plus grand abus des tailles consiste dans la taille personnelle qui emporte son arbitraire. Les supplians osent avec d’autant plus de confiance dénoncer cette réforme à faire, qu’ils ont eu le bonheur de se soustraire à ce fléau dès 1764, par une délibération entre eux homologuée à la Cour des Aides, sous le bon plaisir de Sa Majesté. Depuis ce temps, il n’éprouvent ni vengeances, ni procès entre eux ; leurs terres sont mieux cultivées, les manouvriers mieux entretenus de travail ; la mendicité est presque nulle. Cependant le fardeau de l’impôt y est intrinsèquement aussi lourd qu’ailleurs.

Mais ce secours ne suffit pas pour subvenir à l’agriculture. Une loi d’ordre, une loi nécessaire, c’est que la taille soit assise et payée dans la communauté où les fonds sont assis, comme cela existe pour le vingtième. L’arbitraire de la taille a fait déroger, par rapport à elle, à ce principe dicté par la raison et pour soustraire le tenancier étranger à la fantaisie cupide ou vindicative des collecteurs, une déclaration de 1728 permet aux hors tenans, avec une légère formalité de n’être pas compris dans les rôles des paroisses où ils exploitent des terres. Il est vrai que c’est sous la condition d’être imposés dans celle de leur domicile, et de décharger d’autant l’autre paroisse. Mais cela ne s’exécute point en effet ; c’est une matière éternelle à abus, à collision. Le résultat final est que le voisinage des villes et des gros bourgs ruine les petites communautés où la réciprocité n’est jamais égale.

Un autre abus dans les lois qui règlent la taille, c’est qu’elles ont circonscrit les privilèges sur le labourage, seulement en limitant la quantité des charrues qu’ils comportent et elles n’ont rien statué sur les prés et les bois. Les supplians accoutumés à respecter une hiérarchie dont ils ont toujours éprouvé la bienfaisance, et qui recevaient un puissant secours de la résidence des propriétaires dans leurs terres, se bornent à demander que la quotité de tout privilège soit fixée à une valeur numéraire quelconque, qui ne puisse être excédée et ce à l’égard des deux premiers ordres seulement. Quant à ceux qui ne sont le prix d’aucun service éminent dans l’ordre public, Sa Majesté serait seulement très humblement suppliée de considérer que c’est un véritable assignat sur les terres de ses autres sujets et sur leur aisance.

Celui des maîtres de poste est d’autant plus rigoureux qu’il s’exerce à volonté en diverses paroisses où il est difficile de vérifier son excès et qu’il porte sur ceux qui n’emploient pas leur relais et qui depuis cinquante ans ont dépensé en corvées ou en argent annuellement pour la confection des routes, dont le mauvais état des communications ne leur permet de profiter que pendant peu de mois de l’année. A mesure que les routes principales et leurs embranchements se multiplient, aussitôt de nouvelles postes étendent le ravage de leurs privilèges sur les communautés qui ont été grevés de la charge de leur confection,

Les supplians ne peuvent se dispenser d’observer que l’ordre naturel semblerait devoir assigner la dépenses des postes sur ceux-là seuls qui en usent pour leur commodité ou leur avantage, comme celle des chemins sur ceux qui profitent de leur commodité. Et si quelqu’une des mesures employées avec succès dans les pays voisins pour la confection et l’entretien des routes était adoptée, il est clair que, sans charger les campagnes plus qu’elles ne le sont aujourd’hui, elles pourraient, dans l’occurrence présente offrir à Sa Majesté ce qu’elles paient pour cet objet.

Il existe pour elles un autre fléau, qui n’est pas général dans toutes les provinces à la vérité, mais terrible pour celles qui y sont assujetties, qui rompt tout équilibre entre elles comme entre leur habitants propres, c’est le droit de franc-fief, appliqué non pas aux fiefs véritables, mais aux portions de terres dites hommagées, possédées par les petits propriétaires de la campagne. Ces portions exemptes du cens dérivent de la propriété des francs-cantonniers ou hommes libres primitivement soudoïés avec des terres données en bénéfice, sous la condition d’être toujours prêts à marcher pour la défense du pays. Ces sortes de propriétés sont très communes dans les provinces qui ont été frontières lors des premiers établissements des Francs. Le partage des biens, les révolutions des ventes et échanges ont dispersé ces portions de terre entre tous les habitants des campagnes, et dans des subdivisions très petites, d’un huitième, d’un quart d’arpent, elles ont conservé leur franchise au milieu des usurpations du régime féodal, il a plu à l’art extendeur des hommes fiscaux d’assimiler ces portioncules de terres franches de cens, la plupart sans manoir, aux fiefs dont l’investiture a été plus récemment accordée aux hommes coutumiers, sous la condition de franc-fief. Ce droit consistait d’abord dans un vingtième annuel du revenu, depuis on a fixé la révolution de la vie à vingt années et l’on fait payer d’avance une année de revenu, mais si dans le cours de ces vingt ans, par mort, cession, ou avancement d’hoirie[8], ou autrement, le bien passe sur une autre tête coutumière, le droit se perçoit en entier sur chacune, et on a des exemples de trois paiements dans la même année sur la tête de l’aïeul, du père et du petit-fils.

Ainsi, non seulement celui qui a le malheur de posséder un champ de cette nature paie trois vingtième et demi, au moyen de dix sous pour livre additionnels du droit principal lorsque les autres propriétaires n’en paient que deux, mais il arrive souvent que la famille indigente est privée dans une même année de trois années de son revenu. Obérée par la dureté du paiement, auquel peut s’ajouter encore le rachapt féodal, lorsqu’il y a lieu, elle est forcés de vendre sa propriété à vil prix. En effet la nature hommagée des fonds, surtout des petits objets, diminue leur valeur dans la proportion des autres. Dès lors les seigneurs perdent considérablement sur leurs mouvances, la déserte pour employer son pécule à d’autres industries.

En vain les seigneurs, pour soustraire leurs vassaux à ces malheurs ont-ils accordé des actes d’acensivement. Le fermier a prétendu que cet acte ne pouvait changer la nature de l’héritage à l’égard du Roi premier suzerain et le principe est juste dans le système féodal. Enfin l’art des régies s’est perfectionné au point que les acquéreurs sont aujourd’hui tenus de justifier de la nature des acquêts et que jusque là toutes la terre est censée hommagée, ce qui occasionne des troubles, des contraintes, suscite des procès dans les familles, des répétitions sur des partages, sur des vendeurs.

Les supplians se persuadent que c’est par un abus de fiscalité, que les terres libres de cens, allodiales ou simplement hommagées, sans vassaux, sans justice et sans fief, ont été assimilées aux fiefs véritables, dont la possession continuée devenait un titre de noblesse jusqu’en 1579, dont l’investiture enfin annoblissait même le serf dès le commencement de la deuxième race, effet que n’ont jamais eu les propriétés simplement libres du cens et ne devant au seigneur que la simple reconnaissance de l’hommage ou obéissance sans aucune justice, ni droits de vassalité, ni redevances.

Ils estiment donc qu’une loi serait nécessaire pour établir cette distinction juste et ils espèrent qu’elle sera sollicitée par les trois ordres, comme un objet également recommandé par l’humanité, par l’avantage de l’agriculture, par la justice d’établir une proportion entre les propriétés, enfin par la raison qui ne permet pas d’imposer la même charge sur ceux qui tirent un profit et sur ceux qui n’en tirent aucun.

Ainsi quand même l’intérêt de la vente des offices d’exemption militerait en faveur de la conservation du droit de franc-fief sur les véritables fiefs, il ne resterait aucune objection même spécieuse contre la réclamation des supplians.

Ce n’est pas le seul trouble causé dans les campagnes par l’exercice des droits domaniaux. On a vu ces années dernières fouiller, pour ainsi dire, les tombeaux et inquiéter un très grand nombre de pauvres familles en cet arrondissement, à raison des contrats de mariage de leurs pères et mères morts depuis quinze ans. On n’a pas eu honte de rechercher tous les contrats portant la clause usuelle que la femme reprendrait ses bagues et joyaux ; on a demandé le plus fort droit et transigé pour dix fois plus encore que n’aurait pu valoir une jupe, un corset et une coeffe de villageoise. On a bien objecté d’abord qu’il était défendu au fermier de percevoir des droits omis après l’expiration du bail, et qu’en effet c’est à lui de se pourvoir de commis instruits. Mais cet avis salutaire a été éludé par une interprétation bien subtile, et il est dans la jurisprudence du conseil, qu’il ne doit s’entendre que des droits dont le paiement était incomplets et non de ceux qui n’ont pas été demandés. Ainsi la nation sera donc sans terme, dans l’appréhension des recherches fiscales, les familles incertaines de leur état, et pour des objets qui probablement n’ont pas grossi le trésor de Sa Majesté. Les supplians osent espérer qu’il sera rendu une loi précise à ce sujet, pour le repos des familles et l’honneur de l’humanité.

Ne réclame pas moins un tarif sans arbitraire des autres droits domaniaux et la proscription des ruses employées journellement pour les étendre par des décisions sur des cas fictifs, des noms supposés, qui deviennent autorité de chose jugée, quoique non défendue.

Ils prennent aussi la liberté d’observer que les lettres de commissaires à terrier que Sa Majesté accorde à des seigneurs, sous divers prétextes, plus spécieux que solides, occasionnent un trouble notable dans les propriétés. Ces commissaires s’arrogent des droits arbitraires et exorbitans, sous prétexte des actes de foi et hommage, et de la rédaction soit des aveux, soit des déclarations, pour laquelle les vassaux et sujets n’ont pas besoin d’eux, et que par la coutume du pays sous laquelle chacun vit et possède, on n’a pas droit de refuser lorsqu’ils sont fidèles, bien confrontés et orientés de manière que par l’octroi desdites lettres, ils sont privés du bénéfice de leur loi, de leur droit commun et sont soumis à des frais qui n’auraient pas lieu sans lesdites lettres, quoique les terriers puissent être tenus avec la même exactitude lorsque les seigneurs voudront en faire la dépense par eux-même. Cette lésion porte sur un si grand nombre de personnes de tous les ordres, que les supplians osent espérer d’être secondés par le vœu général pour obtenir le redressement de ce grief.

Les supplians se croient fondés à avancer que le vingtième est une imposition disproportionnée par sa nature à l’égard des petits objets. Ceux-ci chargés de taille, de réparations, ne laissent plus assez à la subsistance physique du propriétaire qui les exploite, pour le taxer en même raison que les moyens et gros objets. Onze livres sur cent livres de revenus grevant plus les besoins d’une famille qui n’a que cela pour vivre, que cent dix livres ne grèvent celle qui jouit de mille livres. C’est le vice de l’impôt et non l’évaluation. Ils estiment donc que la manière d’imposer serait plus juste en établissant une gradation entre les petits objets et les moyens, entre les moyens et les plus forts et également pour la taille une fois délivrée du personnel désastreux qui la rend accablante ; d’après l’expérience cela serait moins difficile à arranger qu’on ne le pense peut-être. Si chaque communauté était chargée d’un contingent d’une somme fixe, elle pourrait le répartir pas son propre arbitrage, entre pairs, d’après des évaluations examinées et discutées en public, sans l’appel d’aucun commissaire étranger, à moins que ce ne fut du consentement de la Majorité.

Mais pour que les impositions soient payées, il faut des produits, une reproduction et un revenu net. Les supplians représenteront humblement à cet égard qu’il s’en faut bien que les moyens de la reproduction aient été soignés comme les moyens de la perception. Depuis vingt ans, les fermiers comme les propriétaires ont été sans cesse agités entre les extrêmes de la liberté et de la gêne du commerce des grains. Personne ne peut savoir quel est son engagement, quelle est la valeur de sa propriété. Les dispositions qui tranquillisent la police d’une capitale peuvent être ruineuses et destructives pour les campagnes qui paient la masse des tributs. La défense de vendre des grains dans les greniers n’a jamais eu d’autre effet dans ce pays dépourvu d’autres acheteurs que les boulangers soit de la province, soit d’une petite partie de la Normandie, que de restreinte et de renchérir leurs provisions. Ils achètent à crédit dans les greniers et sur le même pied que dans les marchés où l’on paie comptant, souvent ils font moudre sur les lieux et le meunier pour travailler, leur porte la farine à ses frais sur son simple bénéfice. La crainte de tomber en contravention a fait cesser leurs achapts, et la longueur de la gelée en interceptant le cours des rivières a nui dans l’inquiétude des subsistances, d’autant plus que dans les campagnes beaucoup ont été obligés d’acheter le pain chez le boulanger. Les supplians ne peuvent se dispenser d’observer que toutes les lois d’alarmes consternent le commerce, resserent la denrée, parce qu’il est rare que leur exécution soit sans abus et sans arbitraire, que constamment en ce pays le labourage ne rend pas ses dépenses, et que dans une mauvaise récolte, le prix, même libre, ne compense jamais la perte du laboureur, surtout s’il n’est pas riche, deux vérités très-importantes. Ils estiment d’ailleurs que le peuple des villes étant l’objet des alarmes du gouvernement il ne serait pas difficile d’assurer son approvisionnement en lui faisant voir ses marchés bien garnis, objet unique qui paraisse du ressort de la provision publique.

Si Sa Majesté prenait sous sa sauvegarde le commerce et les commerçants de grains qui sont dans le fait les dispensateurs de la subsistance comme de la richesse, si les communautés où il se commettrait des avanies populaires étaient tenues solidairement des indemnités sous la condition que les commerçants seraient tenus de se faire connaître dans le chef-lieu de chaque municipalité où ils sont domiciliés, et d’y prendre gratuitement des lettres d’attache, il semble que les officiers municipaux pourraient être autorisés à leur imposer la condition d’exposer à chaque marché une quantité certaine de bons grains proportionnés à leurs facultés, sans qu’ils fussent tenus cependant de les vendre autrement qu’à prix défendu. Ce fond d’approvisionnement certain et calculé joint à celui que les cultivateurs apportent continuellement paraîtrait suffire pour calmer les craintes imaginaires, et même entretenir un niveau naturel dans les prix. La voix des encouragements est la seule qui n’ait pas été tentée.

Peut-être ne manquerait-il plus à l’avantage du public que de substituer au mesurage, sujet à divers inconvéniens, la pesée des grains après les avoir jetés sur le drap. Le prix de la livre de blé ainsi constaté, éclairerait la police, l’acheteur et le consommateur, sur le rapport entre la quantité de farine qui doit en sortir et le prix du pain, ainsi que le commerce lui-même sur ses spéculations.

Quelques mesure que l’on prenne sur le commerce des grains, il sera difficile d’en rendre la production utile au cultivateur habitant dans le milieu des terres éloignées des rivières navigables. Il ne lui restait de ressource d’utilité que dans le nourri et l’engrais de bétail. Mais depuis que l’épizootie des provinces méridionales sur les bêtes à corne, suivie de consommation extraordinaire à raison de la guerre et deux années de sécheresse rigoureuse, a mis en concurrence d’achat dans les pays d’affouilles, et les remplacements nécessaires à la culture et les achapts des bœufs à l’engrais, le prix de la marchandise maigre s’est élevé au prix de celle qui est engraissée, le bénéfice du nourri s’est anéanti, le prix de la viande s’est accru, dans les campagnes comme dans les villes, à la charge du peuple, et cependant les herbagers sont ruinés. Forcés de diminuer le nombre des bœufs qu’ils engraissent, ils se sont rejetés sur les poulains et les chevaux qui remplacent aujourd’hui les bœufs de seconde herbe, au détriment de certains pâturage. La dureté des règlements de police et des droits des marchés de Sceaux et de Poissy, les importations subites de bœufs étrangers ont rendu ce commerce une véritable loterie. Tout pèse sur l’agriculture pour complaire dans les villes et rien ne lui est rendu. Le remède cependant ne serait ni long ni onéreux pour régénérer l’espèce qui manque aux besoins, car c’est là le véritable mal. Il suffirait pendant deux ans, depuis le 1er mai jusqu’au 1er août, de défendre de tuer les veaux, on verrait la viande baisser à son ancien prix, l’engrais des bœufs reprendre son activité avec son profit. Le luxe des gens sains dans les villes objectera sans doute le besoin prétendu des malades, comme si la volaille ne pouvait pas suppléer pendant quatre mois cette viande dans leur bouillon.

Plusieurs fois pour régénérer l’espèce, on a défendu de tuer des agneaux ; mais on consulte les négociants, les manufacturiers et jamais les cultivateurs. On tranche sur leur sort, sur leur intérêt, et par conséquent sur les propriétés foncières à mesure qu’on les charge d’avantage.

Le pays du Maine semble privé plus qu’un autre de ses propriétés naturelles. Il a perdu la faculté de brûler ses cidres pour en faire de l’eau-de-vie. Le peuple reçoit celles de cette espèce, dont il ne consomme que trop, de la Normandie, où elle ne cause ni ravages, ni maladies, prétextes faux de la prohibition. L’effet n’est autre que d’arrêter les plantations et une abondance de fruits qui préviendrait les disette de boisson, fréquentes et dispendieuses pour les cultivateurs. Avec tant de privations dans nos facultés productives, il n’est pas surprenant que la masse de nos impositions soit plus lourde en proportion que dans d’autres provinces.

Chaque jour elles se sont accrues par des établissements vexatoires. L’un des plus fâcheux sans contredit est celui des huissiers priseurs, d’un produit mesquin pour le fisc, en comparaison des frais énormes qu’il cause aux individus, et des abus criants qu’entraîne l’ignorance des titulaires et leur cupidité. Il achève d’écraser les fermiers déjà assez malheureux pour essuyer des contraintes, les prive de leur dernière ressource, en même temps qu’il absorbe une partie de ce que le propriétaire devait regarder comme son gage. Les supplians ne peuvent se persuader que leurs doléances sur cet ordre restent sans effet.

Dans un temps d’ordre, le remplacement des gabelles, cet impôt perçu en raison du nombre et non des facultés, serait un des vœux les plus ardents des supplians. Mais tant d’autres besoins urgens excèdent déjà les facultés des contribuables, que le remploi d’un revenu aussi considérable semble devoir être prorogé à des temps plus heureux et à mesure que la liquidation de la dette laissera les fonds libres, il paraît que ce doit être son véritable emploi et que moins il y aura de déplacement en ce moment, plus y aura de confiance.

Ils observeront encore que dans un ordre différent les propriétés éprouvent un trouble à l’occasion des redevances et rentes dont la piété de nos pères a grevé un grand nombre de propriétés, même de simples pièces de terre en faveur de confrairies, de fabriques et d’églises souvent éloignées. Le payement annuel exige des voyages plus dispendieux que l’objet principal, des frais exorbitants en cas d’oubli ou de négligence, trop communs chez les hommes occupés tous les jours et sans instruction pour les affaires. Il semblerait possible d’éviter ces troubles par la faculté qui serait accordée aux redevables, de rembourser au denier trente les dites charges à la chambre syndicale du clergé. Celui-ci pourrait rembourser les dettes au deniers vingt et vingt-cinq avec ces capitaux et acquitterait les fondations envers chaque église, confrairie ou fabrique.

Le besoin des secours spirituels et temporels semblerait exiger encore un autre arrangement qui concerne le clergé. Un très grand nombre de prieurés, conventuels dans l’origine, et aujourd’hui bénéfices simples ou réunis à de riches monastères, sans aucun service public, sans utilité pour les pauvres, réduisent les pasteurs actifs à des revenus insuffisants pour les charges que leur impose la charité. Grand nombre de paroisses manquent de vicaires, parce que leur sort n’est pas suffisant pour les maintenir dans l’état de décence nécessaire à leur ministère. Les supplians estiment qu’en réunissant à la chambre syndicale du clergé, les menses utiles de ces prieurés, il serait convenable, après la mort des titulaires actuels, de faire une distribution de leurs revenus suffisante pour élever le revenu des cures peu rentées à la proportion des pauvres à leur charge, et de fonder des places de vicaires de manière à les soutenir décemment et à déterminer un plus grand nombre de sujets à s’adonner aux besoins spirituels des campagnes.

Les supplians y remarquent encore un très grand trouble à l’occasion de l’administration de la justice et qui paraît mériter les regards de Sa Majesté pour la tranquillité de ses sujets. Les hautes justices sont très multipliées dans le pays du Maine et les mouvances très mêlées. Grand nombre de seigneurs haut justiciers avaient repris le parti populaire de laisser exercer leur droit par les bailliages royaux. Mais depuis que les fermiers du domaine ont injustement confondu ces seigneurs dans la classe de ceux exerçant négligemment une justice montée, n’ont point de part à la grâce qui borne leurs frais à ceux de première instruction criminelle, la plupart ont été forcés, pour éviter des frais trop onéreux et trop peu ménagés de rétablir l’exercice de leurs justices, il en résulte de grands désordres :

1.°Dans les ressorts bornés les officiers ne peuvent être sédentaires ou résidens ;

2.° La plupart du temps on manque de praticiens pour plaider, et les affaires languissent ou périclitent ; beaucoup d’affaires sont mal engrainées, et par le vice de la procédure, le bon droit est souvent bouleversé.

3.° L’éloignement des juges et des avocats ne peut manquer de renchérir la dépense.

4.° L’ignorance où l’on est de la véritable mouvance des domiciliés par la confusion des fiefs, produit des nullités fort dangereuses.

Les supplians estiment donc qu’il serait utile à l’ordre général et aux campagnes que Sa Majesté accordât des encouragements aux seigneurs qui déclareraient laisser exercer leur droit de justice par le bailliage royal du ressort.

Un autre très grand trouble particulier au ressort du bailliage secondaire de Mamers, c’est la soustraction de ce bailliage du ressort de la Sénéchaussée du Mans, pour appeler en celle de la Flèche éloignée de plus de vingt lieues, dans une autre province, ville avec laquelle celle de Mamers et son territoire n’ont aucune relation, ni de poste aux lettres, ni de messageries, ni d’affinité. De manière que le transport des dossiers et de l’argent est sujet à une infinité d’inconvénients très graves, que les appellans n’y connaissent personne ni par la voix publique, ni par la confiance personnelle.

Les supplians osent donc demander à être réintégrés dans l’ordre ancien et primitif et dans le droit naturel de n’être point traduits hors de leur territoire propre.

L’administration de la justice est si étroitement liée avec l’intérêt de la propriété et l’aisance publique que les supplians prendront la liberté de représenter à Sa Majesté que l’augmentation des valeurs, des richesses et leurs signes, semblent devoir apporter quelque modification dans la faculté des appellations des jugements en première instance. On voit dans les campagnes et trop communément, l’esprit litigieux fomenté par des conseils cupides, porter à des sommes exorbitantes la dépense de procès mus par un intérêt léger jusqu’au ridicule. La vanité puérile et sans objet, si capable de troubler l’harmonie, même d’un grand empire, n’est pas le seul mobile de cette déplorable manie, la mauvaise foi redouble son action, les riches se font un plan d’effrayer les pauvres par la perspicacité des frais d’une confirmation de jugement qui absorberait l’intérêt du fond.

Ils estiment qu’il serait facile de mettre fin à un si grand désordre en accordant :

1° Aux juges d’attribution, la faculté de juger sans appel les procès où le principal n’excéderait pas cinquante livres.

2° Aux bailliage royaux, la même faculté jusqu’à la concurrence de six cents livres.

3° Aux présidiaux, jusqu’à la concurrence de trois mille six cents livres.

Alors les cours souveraines, débarrassées de l’importunité des petites causes, pourraient comme autrefois, sous le bon plaisir de Sa Majesté, députer dans leur ressort une ou deux colonnes pour en parcourir tour à tour les diverses parties, inspecter et surveiller l’administration de la justice, y porter leurs lumières et l’exemple de leurs vertus, se pénétrer de l’esprit des coutumes, encourager le barreau des juridictions inférieures et même vuider sur les lieux les appels qui n’auraient pu l’être dans le cours de l’année, sur les matières qui leur seraient spécifiées par le Roi.

Mais quelqu’utiles que ces dispositions puissent être aux peuples, les supplians espèrent des intentions manifestées par Sa Majesté qu’elles seront accompagnées de la réforme que le temps a rendue nécessaire dans les ordonnances civiles et criminelles, tant pour abréger les longueurs des jugemens, élaguer les interlocutoires dispendieux et inutiles, les arrêts de défense que pour subvenir à l’innocence faible ou effrayée par une accusation criminelle, et défendre préliminairement qu’en aucun cas le premier interrogatoire puisse être fait par un seul juge assisté de son greffier.

Le dernier vœu des supplians pour remplir et compléter les vues d’ordre et de bienfaisance annoncées par Sa Majesté sera que les états provinciaux du pays et comté du Maine soient réintégrés dans la forme qui sera reconnue la plus conciliante et la plus utile pour se conformer à la volonté générale qui sera exprimée par les États Généraux, afin qu’il n’y ait, s’il est possible, qu’un seul esprit et une seule nation dans ce royaume. Cette administration ainsi réglée leur paraît la seule capable d’étendre l’esprit public et les lumières, d’assouplir les intérêts particuliers et d’apporter dans les recouvrements destinés au trésor public, l’économie si nécessaire à un peuple plié sous le fardeau des impôts, comme la proportion et l’équité du respect humain dans les répartitions.

Sur la matière des finances, les supplians ne sont pas assez instruits pour proposer des observations . Ils se borneront à remarquer que l’argent manque également dans les ateliers de la culture et dans ceux des manufactures réduites aujourd’hui à l’inaction, quoiqu’on assure qu’il existe dans la capitale un numéraire immense ; d’où ils estiment pouvoir inférer que cet engorgement contre l’ordre naturel, ce défaut de circulation qui tarit les sources primitives de l’aisance publique et des finances, ne peuvent provenir que du trop grand nombre d’emplois utiles de l’argent dans la capitale, sans apporter de nouvelles valeurs dans l’état.

Que ce n’est qu’en forçant l’argent de baisser de prix que les terres, les manufactures, la pêche et la navigation se revivifieront, avec les revenus particuliers et publics. Que dans cette crise dangereuse, la garantie nationale de la dette de la couronne, et toute cessation d’emprunts, peuvent seules opérer la révulsion qui décidera du salut public attaché à cette opération. Les moyens se présenteront peut-être dans l’examen et la vérification de la dette, dans la distinction de ce qui appartient aux intérêts de tout genre et aux remboursements assignés à jour ; enfin dans l’examen de ce que l’économie, la bonification des revenus établis, une meilleure combinaison de quelques branches ; après avoir rempli la dépense propre et nécessaire au maintien civil du gouvernement, pourront promettre de secours au zèle national pour répondre à la confiance d’un prince aussi chéri que respecté. Mais dans aucun cas, il ne sera permis de craindre que la sagesse nationale adopte ces systèmes dangereux, qui sous prétexte de faciliter la circulation, ne feraient effectivement que favoriser l’agiotage, les industries ruineuses, et par la faculté d’en abuser, précipiter les restes de la propriété nationale dans un abîme qui l’engloutirait enfin, avec la gloire de la Nation.

Ce sont les doléances et observations que prennent la liberté de vous présenter très respectueusement, avec votre permission,

SIRE

De Votre Majesté

Les très humbles, très soumis et très fidèles serviteurs et sujets, les gens du Tiers-État de la paroisse de Champaissant.

Délibéré, le premier mars, après vêpres, sous le balet de l’église de Champaissant. »

[1] Gabriel, FLEURY. La ville et le district de Mamers durant la Révolution ( 1789-1804 ). Mamers : imprimerie Fleury, 1909. Tome 1 , page 77.

[2] Le mot balet sert à désigner l’auvent surmontant un escalier en pierre.

[3] Cette commune n’existe plus aujourd’hui étant intégrée, depuis 1964, à celle de Saint-Cosmes-en-Vairais, elle se situe à la sortie du bourg de Saint Cosmes en direction de Mamers.

[4] Gabriel, FLEURY. La ville et le district de Mamers durant la Révolution ( 1789-1804 ). Mamers : imprimerie Fleury, 1909. Tome 1 , pages 64-65, Il cite comme source de cette lettre la côte : A. N., B m, 79, p., et Ba 49.

[5] 9 mars 1789.

[6] L’impôt ne deviendra progressif qu’au tout début du XX° siècle après des débats longs et houleux tant l’opposition des possédants était forte. Quant à la répartition décidé en commun dans chaque commune on en est encore bien loin aujourd’hui.

[7] Il existe une version imprimée de ce cahier à la Bibliothèque Nationale ( côte L e 24, n° 41 ). Une version manuscrite est conservée au AD 72 sous la côte G. 89 bis.

[8] Héritage.

/image%2F1371295%2F20240323%2Fob_5c49b5_veron-de-forbonnais.jpg)

/image%2F1371295%2F20240322%2Fob_263ac6_89-03-01-pizieu.jpg)

/image%2F1371295%2F20240322%2Fob_5c901d_marolles.jpg)

/image%2F1371295%2F20240322%2Fob_e0e45c_89-03-01-la-bosse.jpg)